前回はラッピングの始め方について記事を書きましたが、今回は素材としてのヘルメットの選び方を解説します。ここで誤ると難易度が段違いになる部分です。内容自体はステッカーカスタムやペイントにも応用可能です。

目次

基本は凹凸のないヘルメットが有利

まずヘルメットは丸型のアイテムなので、出来れば凹凸の無い卵型の物が望ましいです。凹凸やスポイラーを逃がしつつ、気泡を入れずにラッピングするのは大変だからです。

YouTube

ステッカーやラッピングシートを貼る面が広くて平らなほど施工はしやすくなります。

上の動画では熱で柔らかくしたシートに一気に押しつけてハーフヘルメットをラッピングしています。個人的にもハーフヘルメット、ジェットヘルメットはが作業性が高く初心者向けです。

ただほとんどの方はフルフェイスに施工したい方だと思いますので、その場合はあまり複雑な凹凸の無い物を選びましょう。

その点でいうと、アライのラパイド・ネオなどはラッピングベースとして非常に素直な形状をしています。スポイラーが少なく、初心者でもラッピングやステッカーカスタムを楽しみやすいお手本の様な形状になっています。

下地の色ですが、完全に色を変えてしまう場合も有れば、下地の色を部分的に生かす方法も有ります。個人的には下地の色を隠しやすいブラックは好みです。

ステッカー追加箇所はここ

その他のヘルメットを選ぶとき、注目すべきポイントも解説していきます。

まず一般的にヘルメットにイラストやロゴを追加することの多い部分は赤丸で示した付近です。この辺りは大きなスペースを取りやすく、イラストを持ってくるのに適しています。ということは、この辺りが出来るだけツルっとしていた方が作業がやりやすい、ということです。

ステッカーカスタムや痛ヘルメット化なら、ベースのカラーを活かしつつ、この箇所だけ施工するのもおすすめの作業です。この3~4か所の追加だけでもグッと華やかな雰囲気になりますし、フルラッピングより格段に簡単です。

施工時はシールドなどを外そう

YouTube

次にヘルメットをフルラッピングしている動画の例です。

これはヘルメットをフルラッピングしている例ですが、シールド類は全て外して縁まで全てラッピングしています。こうした方が施工後にシートの端がシールド下に収まるため、端の処理の粗さが目立たない、剥がれにくいなど良いことづくめです。

もし可能ならスポイラーのパーツも外せるだけ外しておきましょう。最後にシートの端をパーツが押さえつけるため、施工後しばらくしても剥がれません。

逆に動画の様に埋め込み式のダクト周辺でカットすると、時間が経つにつれシートそのものが縮んで下地が見えてくる場合が有ります。

ちなみにAraiなどのシールドカバーの付いているヘルメットも、施工時は一度外しておいた方がやりやすいです。付けたままだと段差で皺が入ってしまいます。

カバーへのラッピングは最後の仕上げ段階で行います。

上面をラッピングしやすいヘルメット

ヘルメットの上部をラッピングしやすいヘルメットは、多くの場合エアダクトやスポイラーパーツが少なく、フラットな面の多いヘルメットです。

僕が実際に買ったことのあるものだと、AGV系はこれに該当します。これはこのブログでも度々おすすめしていますが、形状的に無理が無く、またヘルメットとしての基本性能が高いです。カスタム抜きにしても売れ筋モデルですから、単純に良いヘルメットが欲しいという方にもおすすめできます。

またベーシックモデルのK1は後頭部に関しても十分なスペースが有り、ロゴステッカーを貼ることにも使える便利なヘルメットです。

側面をラッピングしやすいヘルメット

次はサイドにドカンとロゴやイラストを入れたいケースです。

側面をラッピングしやすいヘルメットはシールドカバーが付いていて、施工面積を取りやすいヘルメットが適しています。これはAraiが特に向いています。VAS-Vホルダーのおかげでシールド取り付け部分が隠れるからです。

中でもASTRO GXは頭頂部にダクトが小さくエアスポイラーも一体化された綺麗な構造で、側面方向からの貼り付けに非常に適しています。上面を貼るスペースを同時に確保することが出来るのでラッピングのやりがいの有るおすすめなヘルメットです。

フルラッピングしやすいヘルメット

全周を完全に覆うフルラッピングは最も難易度が高い選択です。

個人的にこれで作るならジェットヘルメットも検討してもらいたいです。あご周りがそっくり無くなるため、作業行程が少なく、おすすめできます。

あごの部分ってラッピング全体ではあまり影響度が少ない割に、難易度を激上げている部分です。ジェットならフルラッピング簡単なんだけどなぁ…といつも思ってます。

フルフェイスでフルラッピングしたい場合、前述のASTRO GXがラッピング経験が浅くてもやりやすい様に思います。シールド部分がカバーで隠れると、実は粗もごまかしやすいです。価格はやはりそれなりにしますが、フルラッピング狙いならこれは結構おすすめですね。

カッティングマシンの紹介

次に、細々としたロゴステッカーを作る際ですが、カッティングマシンが有ると微細なデザインも綺麗に切り出せて非常におすすめです。

カッティングマシンは一度買うと色んなところで応用が利く便利なアイテムなので、長くラッピングを楽しむならぜひ検討してください。うちでも既に5年選手です。

3万円ほどから購入でき、ヘルメットのサイズに合った大判ステッカーの製作・量産が可能になります。

イラストを用意する

ヘルメットを用意したら、次はイラストの準備です。ヘルメットの左右に貼り付ける場合、イラストは左右反転で作れますから、基本1枚で足ります。ヘルメットの中央部にも貼り付けたければもう1枚といった形です。

ステッカー化する時の注意点としては、出来れば解像度が350dpiほど欲しいです。これは印刷した時にイラストの荒さを目立たなくするためで、極端にイラストサイズが小さい場合はイラストがガタガタになってしまいます。

印刷時の設定で補正することも出来るのですが、まずは出来るだけ大きくてオリジナルサイズに近い画像を探しましょう。

イラストの発注先

イラストは公式イラストを使う場合も有れば、イラストレーターが個々に公開しているものを使うことも出来ます。オリジナルのイラストが欲しい人は、ココナラなどのイラスト発注サービスを利用すると安価に制作することが出来ます。

完成した大判イラストステッカーの印刷は、このブログではのらいも工房さんにお願いしています。将来的にバイクの現車持ち込みによるラッピングの予定があるなら、近場の委託先を探してみるのも手ですね。

素材を選ぶ際の注意点としてはエアフリーという記載があれば、気泡の抜けが良く、綺麗に貼れます。このタイプは裏面に気泡抜けの溝があるので、通常のステッカーの様な水貼りをすると溝に水分が詰まってしまいます。

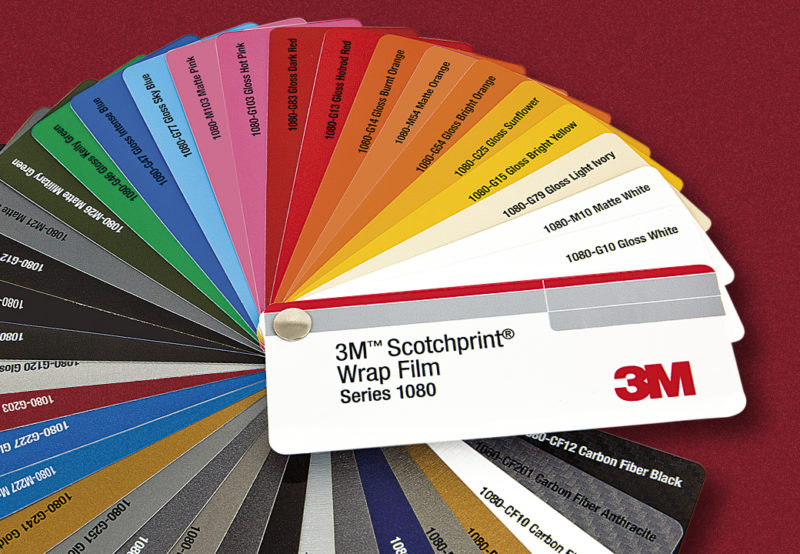

補足:車両そのものをラッピングしたい人

このページではヘルメットのラッピングについて解説しましたが、車体そのものをラッピングしたい人もいるでしょう。

そういう人には下記の記事で車体のラッピングについて解説しています。